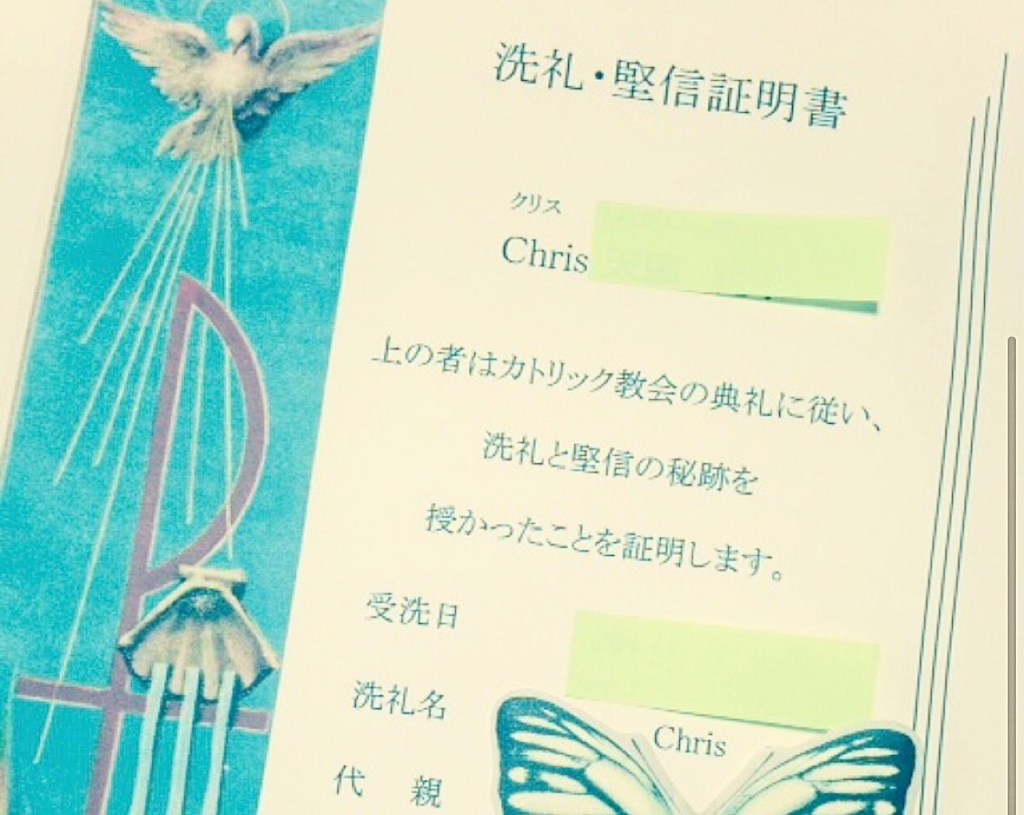

ロザリオが壊れたので買い直した。

これをきっかけに今度から夢日記を表に出していこうと思う。

父は生前、平家物語の話をしてくれた。平家の都落ちによって、二位の尼は幼帝安徳を連れて入水する。尼が幼子と一緒に携えていた三種の神器が水の底に沈んでいき、勾玉以外の鏡と剣の複製品が受けつがれるようになった。三種の神器は天皇は直接見てはならないものなので、今でも保管されているものが伝説のものなのか確認が不可能なようだ。父は「複製品の話はあまり外で言わない方がいいね」と言った。それは卑しい人間にとって政治的だからだろう。幻想の美を否定してしまうこと、それは神話の死よりも、卑しい。けれども世というものは常に卑しいのだから、私たちだけでその幻想を活かそうとする。そのために「外で言わない方がいいね」と含みを持たせた言い方が、父の性格を表しているようだった。それを含めて、私にとっての平家物語だった。

これらは複製品と言っても、神霊が憑依しているということはさて置き、父の葬儀の1週間後に旧約聖書の詩篇の23章の夢を見た。まだ49日もなっていなかった頃だったので気持ちの整理がついているはずがなかった。「よく霊的な話をしていた人が消えてしまった」というのは言葉に言い表せることも出来ない程の大きな喪失だったようで、あれだけ生死について喋っていた人なのだから、夢にでも現れてくれるのではないかと待っていたけれども、父は消えてしまった。そのことによって、この話が一番好きだったと言いそびれたまま終わってしまったと無常そのものだった。

こんな夢を見た。夢現に霧雨の中に立っていた。土の様子を見ていると、この雨は何日も降っていることを知っているようだった。雨は止むのか、強くなるのか分からない針葉樹の下で、羊の足跡を見つけた。どうして、それを羊のものだと思ったのかは分からなかったが、この先に牧草地があることを私は知っていたが、私は、その先は進めなかった。日の光は弱いが、暗くなることはなかった。

「ダビデ自身のための詩」

「主はわたしの羊飼い、わたしは何も事欠かないだろう」

「主はわたしを草原の原で休ませ」

「憩いの水のほとりに伴い」

「わたしの魂を向き変えらせてくださった。主は御名のために、わたしを義の道に導かれた」

「例え死の陰の谷を行く時も」

誰がその詩を読んだのか、言葉も何処の言葉なのか分からなかったが、わたしがこれを詩篇の23章と気づくことは生きているのだと分かっていた。死後というものは、自我や勿論、人格もなくなり、想像がつかない存在となって、この峠を越える。過去に僧侶からは怒りや悲しみがない存在になるとも聞いたことがある。私はそうではなかった。喜怒哀楽全てを抱えていた。だから、これは「夢の中」であるということも気づいてしまった。自分の心臓の鼓動が聞こえる。だから、これは夢なのだ。私は振り返って尋ねた。「この詩篇は生きている人の試練だと思っていたけれども、死者にも通じるものなの?」

そして私は目が覚めた。

この23章についてアウグスティヌスは「教会がキリストに向かって語っている」としている。

私が振り返って尋ねようとしたのは誰だったのか、詩篇23章を読んでくれたのは誰だったのか、それは光でもなく、闇でもなかった。どちらと思いたいのか、それは私に委ねられていたのだろう。敢えて、私は両方だったと位置付けるとする。私が抱いているのは空虚でもあったし、天の国でもあったが、その先に進めないので知ることはなかった。

この夢は、精神世界が見せたものだろう。無常というものは感性で捉えることができないものであるが、その思惑を超えて聖霊が私を触ったのか、そういったことを私は問わないが、水の底に沈んだ神聖は、複製品という齟齬となって私のそばにある。例えば、このように「夢」となった。言いそびれた言葉も、愛情も掛け違えたまま永遠の中に姿を消した。「現象学」をやっている私にとって、この確認できないことに対して「括弧」にして経験だけを抽出することは、生き様のようなものだった。

父の葬儀が浄土真宗だったものも影響があったのかもしれないが、棺の前で忌辞を唱える際に、キリストのことは一切言わなかった。場の空気をよく読んで、その「時間」にとっての最善を考えた。平家物語の話もしなかった。もっと、日常的なものを言った。それによって、出来た光と同時に、信仰について「キリストに倣うという生き方は、所詮は生きている間の<夢>に過ぎないのかもしれない」と思わざるを得なかった。それは敗北も受け入れることなのかもしれない。私にとっては、それだけの存在が「消えた」のだ。夢というのはダニエル書などで、神との繋がりも記録されているが、人間の精神世界で説明がついてしまうこともある。私はキリストの存在を権威のように「絶対」と言いきってしまうことも出来ない性分だった。それらが生きている間の夢だとしても、私は壊れたロザリオを買い直した。

「あなたは誰の息子なのか」

念頭におきたいのは「父」という神秘に一番近づいたイエス・キリストは処刑されたことだ。黙示録の2章17節には、神とその人だけが知る、本質的な名があるそうだ。イエスについて復活だけでなく、私はその死を考えることが多かった。神聖なものとは、ロザリオにイエスは宿るのか、そうではない。それでもなぜ、買い直したのか?

そういった現実と神秘の齟齬が、私たちが人間としていられるものだと思うことにしている。むしろ問われるのは、本当に自分自身も大切な存在が「無」になってしまうのなら、今、何がしたいのだろうかということだろう。死というものは「実」が海の底に落ちてしまって、後世が失ったものの代わりのものを残そうとする。この世にとっては死は夢の中、あの世とは少しすれ違っている。 ロザリオにイエスが宿るわけじゃないことと同じだが、ロザリオは必ず必要なものであった。このように、この世とあの世は、交差しながら不一致があるはずだ。三種の神器に対して抗議する宗教団体があるが、歪んだ歴史認識と左翼思想で作り上げたキリストは、本来のキリストとは一致しない。見たい思想の中で神話を歪めることは、神聖なものに誠実とは言えないだろう。

文学は愛よりも死の方が多いと言っている文学者がいた。私にとってイエスの愛と死の対峙的な神話はオルフェウスだと思う。イエスは愛を残したけれども、オルフェウスは愛情と畏れがあるが故に、ハデスとの契約がありながらも振り返り、妻ユリディスは黄泉の国に戻されて死が残った。イエスは、磔刑の前もイエスは弟子たちが裏切っても、民に拒絶されても、そして洗礼者ヨハネが死んでも振り返らずに、そのまま旅に出た。

両者とも物語論で考えると、「死の陰の谷」に触れた愛の形が、終わりなき物語を語っている。

よって、無常と愛の片方だけを受け入れるということは自分にはありえなかった。

フッサール現象学は「物自体」ではなく、意識に現れる現象そのものに忠実になることであるが、見えたものや、感じたもの、夢で経験したものは全て「現実」と同じ価値を持っていることになる。私の「現象」としての真実は確かなものだったと言える。この夢は、ダニエルが解いたネブカドネツァルの夢と同じものではないのかもしれない。

それでも、死ぬまでに持っていけるものはほんの僅かなものについて、一体、何を選ぶのか。それについて、今後は夢という曖昧な場所と言葉を借りることにした。

そこに自分自身の本質があるように思える。

海の底に沈んだ、その不在を受け入れることが私の強さであると確信する。

第一夜の最後に、言い残すとするのなら、

棺の前で、「貴方はヨセフのような人だった」と言いたかった。

*「こんな夢を見た」夏目漱石の夢十夜より

*「精神世界」英訳ではmindと翻訳

*括弧 Epochéのこと