Catholicism had yet to be philosophically organized. Simone weil

There are many genres of fiction today, One of the things I love about literature is that it makes use of what is really only a record. A simple lost love can be embellished by a single word, a forgotten dead can have a meaning. The loneliness that people tell us to forget, the happiness that seems so ordinary, all depend on our own sensibility, and we can decide whether our life is just a record with oblivion or a shining life.

It is left to the sensibility of the writer to verbalize and leave behind the succession of moments that disappear from the world that no one picks up. Perhaps those who have such a point of view are those who are terrified of the moment disappearing as it is. Some people are happier to forget, others to talk about their misfortunes, so that their loneliness becomes cathartic through monologue.

For these people, the ability to speak their own language is important.

As for me, I create in the fictional world the heat that I did not live in the real world. There may be many emotions that I have killed for social reasons, but the emotions that I could not delete and the place where my faith lives is the fictional world. It is an introversion, but an extroversion that challenges the world. I’ve never been pessimistic about it.

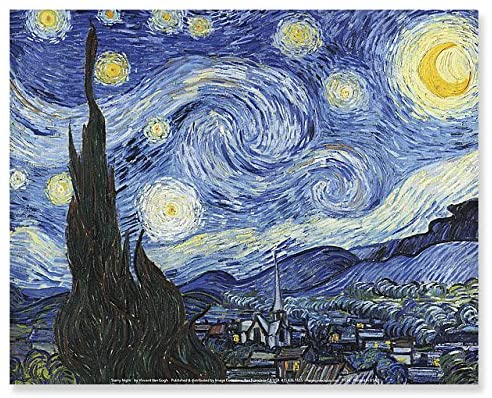

Artists are left with only two choices: mere madness or genius. Van Gogh and Caravaggio are good examples. And Emilie Bronte, whose inner world was immeasurably darker than the one she wrote about in “Wuthering Heights”. A true artist does not look for “genius” to win the admiration of others. The poetic sentiment and the way of looking at things that he could not abandon is a God-given gift, and that is what he is in Christianity. The sensibility that almost killed me many times when I was urged to be social was never socially disadvantageous to me in life. What’s next is to find out if this really was a gift from God.

I want to know the answer to the question of whether it really was. Vladimir Nabokov’s “The Gift” is such a story, and it is also the story of Nabokov’s alter ego in exile in Russia.

One term I have coined is “Soar point”. It has taken me many years to get this theory down to an understanding.

I’m going to write about it in an irregular series.

In the fictional world, there is no standard height of land. It is a world of language.

I try to write about light, temperature, color and space. The writing is plain, sober, rhyming, It is pregnant with poetic sentiment,

The words are like music, even the spaces between the letters are meaningful, and the protagonist walks through the world I have created, manipulating them.

The first work, ‘Pangaea Doll’, is based on a real patient in a laboratory in England. She was a patient who was strange, but who did not know where she had gone in the real world. The intersection of dream and reality was a psychological and scientifically possible delusion. But the name of the disease was something I made up. It was my first fictional world.

In the second work, “Iconograph”, there is no prominent fictional object, but the clock tower of a mechanical clock becomes imaginary. The phenomenology of the “bird’s nest” is based on the 13th chapter of Matthew’s Gospel.

Jesus was at sea, on a boat where no plants could grow. So he compared the Word of God to a seed. Some seeds can be sown in one place, but the birds will come and eat them. Other seeds fell on stony ground, where the soil was not deep enough and they sprouted quickly, but when the sun came up, they were burnt and withered away because they had no roots. It is difficult for the plant, the Word of God, to grow. ”Listen if you have ears.“The boy who hears these words and The protagonist, Kawamura Koune, goes on a journey of thought to hear God’s blessing. In Japan, Christianity is frowned upon if you don’t like it, and the characters cross over from longing for faith to oblivion, to disgust, and back to blessing. If this were the only explanation, people would mistakenly believe that there is no romance in this novel. That’s the trouble. There is love and death in this story too.

But the first reason I don’t say this is because I believe that waiting for the assessment of a mediocre love affair or death is just an emotional assessment. It is a sad fact that the real world is the same way. Death is equal, but there are special graves for special deaths, and classes for the deaths of the unconscious and the body. But the soul is equal, and the literary world can save even the most unlikely of beings. Literature must have the fervor to express what the masses have ceased to say. Love and death cannot be conveyed by begging only for sympathy, even if it is true. The soul may live without emotional sympathy if it is metaphorically told how the world works and how God works in it. The external world is rarely captured. But the enrichment of the inner world can make even an empty life seem like a footnote.

Many times I have been opposed to adding philosophy or religion to literature, but I have never given in. Perhaps it is because I know how cruel it is to assess the feelings of others. It follows that one’s own words do not grow, and that the same is true of God.

If the Word of God is a plant, it is the bird that spins it into a nest that grows beautifully. The bird’s nest is not only a bird’s nest, but also a part of the human world that it picks up and builds.

My fictional world is such a phenomenology. It represents the formation of orientation, the world created by orientation, while waiting for the analysis of existence. My literature is thus an amalgamation of spins, and there is no such thing as a complete lie. The heat that did not live in this world becomes a fiction.

Just as a bird’s nest still does not know exactly how to nest with precision, so I weave my experiences, my fantasies. From the fictional “land” of the precise nest, uncertain of how it is completed, my story takes Soar. And the seeds dropped by these birds of fancy can grow or disappear. The reader’s understanding constructs a third world as a plant that grows. That image is both sad and hopeful.

The story must always take flight and Soar .

I have called it the ‘Soar point’.

Continued from (2) (Irregular)